叶圣陶与我们学校

众所周知,叶圣陶先生当年曾执教于吴县第五高等小学(即今之苏州叶圣陶实验小学),而与我们学校又有何关系呢?其实,关系还真不少呢。

文学创作发韧地

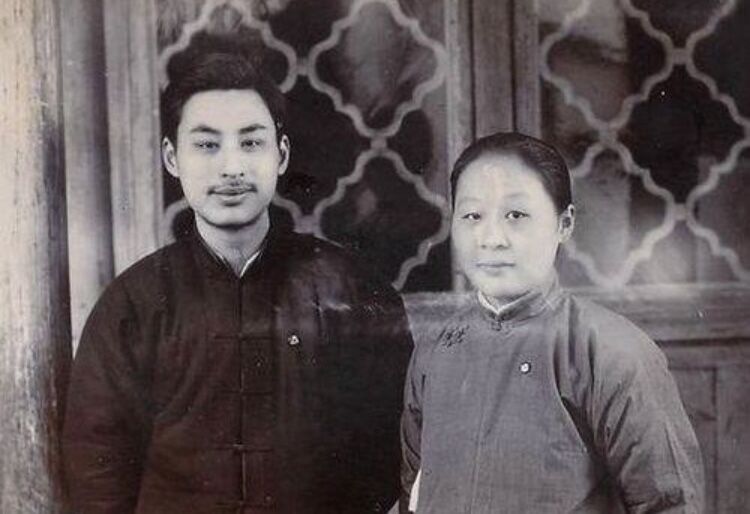

一九一七年,叶圣陶先生到吴县第五高等小学任教不久,他的夫人胡墨林便也来到这里执教。这样,叶先生当然就不便继续居住在小学的宿舍里了。于是,他们在镇东边(如今的东市下塘街)的陈家赁屋而居。陈家有一个很大的厅堂,名叫“怀宁堂”,“怀宁堂”的南边是跑马楼。所谓跑马楼,其实就是东西两侧都有厢房或楼梯间将其连接起来的南北两幢楼房。人在楼上不用上下楼梯就能从前楼跑到后楼,乃至绕圈奔跑,故名之跑马楼。(这跑马楼和前边谈到的“怀宁堂”,在解放之后都划归了我们学校。)当年叶圣陶夫妇就住在这个跑马楼上。他们早晨离家上班,踏着碎石铺就的小街往西走百余米,就拐入“电话弄”,踩着乡间软软的田埂,沿着眠牛泾浜并肩缓缓西行,跨过三元桥,穿过三官弄,来到“五高”。傍晚,又踏着这条路依反方向归来。那情景,叶老终身不忘。一九七七年,叶老重返甪直后写了一首诗,诗中就有“斗鸭池看残迹在,眠牛泾忆并肩行”。而那条眠牛泾便是横贯我们学校的那条小河。

晚上,回到跑马楼上,叶圣陶又进入了他的另一种生活——举起如椽巨笔开始了他的文学创作。

叶圣陶从城市来到农村,在“五高”,在眠牛泾,在跑马楼下,他接触、了解处于社会底层的农民和市民的生活,真切地感受到他们苦难甚至悲惨的人生;而这些所见所闻所感,一旦与他忧国忧民的初心、“为人生”的理念碰撞,便化作了创作的源头活水。

他目睹居住在保圣寺前面,因贫穷而致低能的儿童——小阿虎的生活情景,忍不住自己出钱让他上学,并创作了短篇小说《低能儿》(后改为《阿菊》)。

万盛米行前,他看到的“旧毡帽”朋友无奈地贱卖丰收的稻谷、想用粜米的钱添罝些物品而不得的事实,深深地印在他的脑中,日后便写下了反映“谷贱伤农”、 丰收反而成灾的名篇《多收了三五斗》。在近乎白描的笔触后面,是作者饱含同情的目光和深沉的忧虑。

眠牛泾旁,他目赌农民的凄苦,写了童话《稻草人》,写稻草人在晚上看到的几件伤心事,从稻草人的视角,展现了底层农民的悲惨命运,刻画出在帝国主义列强侵略和军阀混战的影响下中国农村的破败景象。并借稻草人的口呼喊:“天大的祸事,已经留下种子在你的田里了!等到发作的时候,便将不可收拾,将要滴干你的眼泪,将要碎裂你的心!”

他的《春宴琐谭》、《这也是一个人》(后来收入小说集《隔膜》时改名为《一生》)等作品,都是在这不为人知晓的跑马楼上冲破黑暗来到世上的。

叶圣陶一九一七年开始到甪直执教四年半,一九二二年把家搬回苏州,前后不足六年。在六年时间里,他创作了30篇小说,23篇童话,13篇散文,19首诗歌,4篇戏剧和文艺理论文章。离开甪直后,又以甪直的人、事、物为原型或背景,创作了《没有秋虫的地方》《藕与莼菜》《心是分不开的》《<甪直闲吟图>题记》等文章。也是在这里,他完成了《多收了三五斗》《倪焕之》等作品素材的积累工作。

六年中,跑马楼上书信来往,叶圣陶结交了文学界一批志同道合的挚友。顾颉刚、王伯祥等,本是同乡兼同学,此外,又结交了郑振铎、朱自清、沈雁冰、沈泽民等新文学运动的旗手与战士。他们以文会友,互帮互学,一起成就着他们的文学之梦。毫无疑问,这样一个朋友圈,对于叶圣陶的文学创作有着不可估量的深远影响。

因此,完全有理由说我们学校的跑马楼,才是叶圣陶先生文学创作真正的发轫之地。

书信往来寄深情

叶圣陶先生与我校师生曾有多次书信往来。

第一次在1959年秋天,学校的木制的校牌已是伤痕累累,陈旧不堪,到了非更换不可的地步了。一所中学的校牌可不能由着油漆匠乱涂,得请一位名人题写。那么,请谁来写呢?

当时,青年教师有傍晚散步的习惯。一天,散步来到了眠牛泾浜,欣赏“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”之美景,忽然,语文老师胡师瑗提出,何不请叶圣陶先生赐墨宝呢?胡老师的理由是叶老对甪直有着深厚的感情,他始终把甪直当作他的第二故乡,而且他在甪直教书时就住在我们学校“怀宁堂”南的跑马楼上。这个提议立即得到了大家的赞同。但是,叶圣陶先生年事已高,工作又繁忙,又怎样向他启齿呢?写一封信去直接请他为我们的校牌题字,这好像不太礼貌;送一些贵重礼品,又太俗气,叶老一定不愿接受。最好送一样既能表达我们的诚意,又能让叶老心情愉快地接受——礼轻情意重的礼物。

这个时候,学校十分重视贯彻“教育与生产劳动相结合”的教育方针,除了夏秋两次农忙组织学生下乡支农之外,平时还开设了劳动课,让学生到实践中去学习课本上没有的知识,学习生产技能。为此,通过地方政府学校调配到十来亩土地,作为劳动课的基地。这些地由教植物学的黄奕浩老师负责,种水稻、小麦,也种蔬菜。还有一块烂田,种了茨菇。到冬天收获时,收到了一大堆茨菇,并且个儿都挺大的。这时,老师们想起了当年叶圣陶在甪直教书时开辟“生生农场”让学生学习生产劳动的事情;想到了把我们组织学生参加生产的事儿向叶老汇报,并让他老人家尝尝我们的劳动果实。再说,茨菇这种江南水乡特有的东西,一定会让叶老倍感亲切,那么请他写校牌的事也就能成功了。于是,学校把这个任务交给了初二年级,交给了当时负责学生会、少先队工作的徐金元老师以及任教初二语文的胡师瑗和张梅漪老师。在老师的组织、指导下,初二年级的学生给北京的叶爷爷写了信,并寄去了一箱茨菇。大约一个月后,叶老回信了,他鼓励少先队员们要好好学习,天天向上……并寄来了两幅写有“甪直中学”字样的墨宝,供学校选用。学校很快就把校牌做好并悬挂在大门口,时刻激励着全校师生为办好甪直中学而好好工作,好好学习。

后来,又连续与叶老通过几次信。其中,叶老六月十三日的回信如下:

甪直中学初二(1)全体同学惠鉴:

此刻接到你们的信,读了高兴非常。又细看你们给我的照片,虽然照得不很清楚,总算看见了你们了。我写那篇小说(指《多收了三五斗》——编者注)的时候已经离开甪直,万盛米行是假想的,但是确实依据甪直镇的情景。你们拍的地点在“东海”(东边——编者注)还是“西海”,我认不清了,我据以假想的是神庙往东的沿河一段街道,那里现在仍旧是商业区吧?

我想你们学校或者就在我从前住过好几年的保圣寺场。那儿靠河边有三棵大银杏树,现在还很茂盛吧?鲁望祠一定经过整修,小阁亭池,花木砌草,该比从前更可游赏吧?还有几个罗汉塑像,是很了不起的古代艺术品,我在别处参观,看见精美的雕塑,总联想到甪直的几个罗汉像。

你们告诉我甪直农业大跃进,农民生活大大提高,教育事业蒸蒸日上,我读了欣慰之极。目前全国各地都一样,任何地方都能用这几句话来作简略叙述。甪直大概也办了些为农业服务的工业吧?你们学校里大概也有生产劳动基地吧?你们信中没有提到这两层,我猜想一定会有的。

你们说得很对,要知道祖辈父辈的艰苦,才更能明白在毛泽东时代当个中学生多么幸福,更能认真学习,坚持劳动,立下雄心大志,做个“名符其实的共产主义接班人”。你们这个认识,跟全国青少年一样,是远远超过了我当时的学生的。我当时的学生,地主和小市民家庭出身的子弟居多,农民子弟是很少的。现在的中学生小学生都有与你们同样的认识,这是一件非常了不起的事情。

我时间不多,特地写这封信答谢你们的好意,可不能写得长。代我向你们的老师致敬意,老师为你们的成长,付出了不知多少的辛勤劳动。最后祝你们不断进步,多方面丰收。

还有一句话,你们的信写得很不错,可见你们的语文程度相当高。写的字还不够整齐匀称,希望多练习。

叶圣陶 六月十三日上午

在另一封信中,他特意提到了我们学校:“你们学校在‘东海’下塘街,那地点我约略能想起。我当时租住陈家怀宁堂的房子,门前一座桥……你们学校大概就在我旧居的东边。”

遗憾的是叶老的回信没有全部留存下来。我们写去的信,当然也没有留底稿。那块校牌也已不知去向。

一九八四年,我在辅导学校文学社活动时,也与叶老通过一次信。信,由文学社的同学起草,并寄去了由嵇益民老师拍摄的万盛米行等处的几幅照片。十月廿二日,叶老回了信,他说:

“惠寄照片八张,此刻收到。看了几遍,回忆六十多年前的种种情形,非常欣喜,深感你们的厚意,特此致谢。我料想现在甪直小学的地点就是从前的甪直小学,现在古塑展览馆就是当年我任事的吴县五高,对吗?‘眠牛泾 ’实际称‘眠羊泾’,‘牛’字是我随便改的。不知道现在大家是否还称‘眠羊泾’。 我视力极度衰退,写字极感困难,勉力简复,希望见谅。”

这是叶老给我们的最后一封信,但叶老对我们学校的深厚情意,永远地留存在我们的心中。

用户登录

还没有账号?

立即注册